摩洛哥文化

摩洛哥王国静卧于非洲西北端,地中海的柔波与大西洋的浪潮在此交汇。其阿拉伯语名”马格里布”意为”日落之乡”,这片土地自古便是文明交汇的熔炉:从迦太基遗迹到罗马柱廊,从柏柏尔部落到西班牙殖民者,无数文化在此碰撞出绚烂火花。

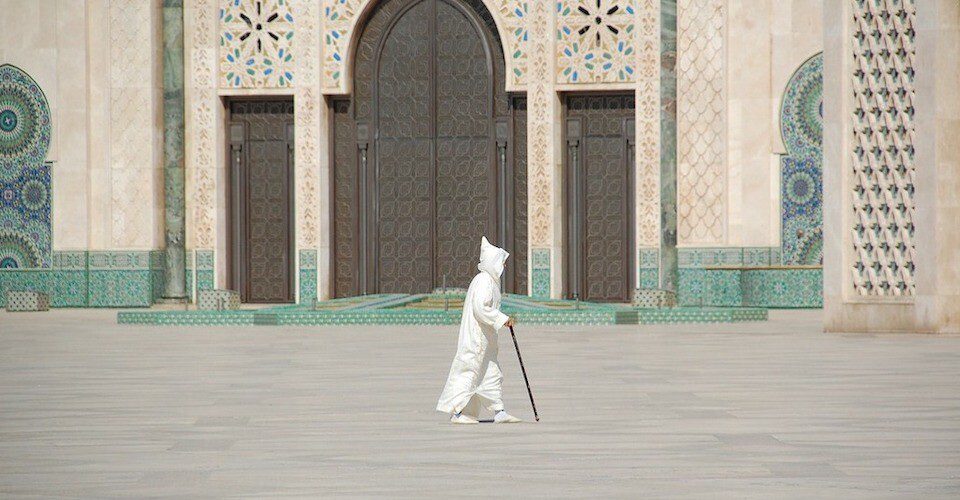

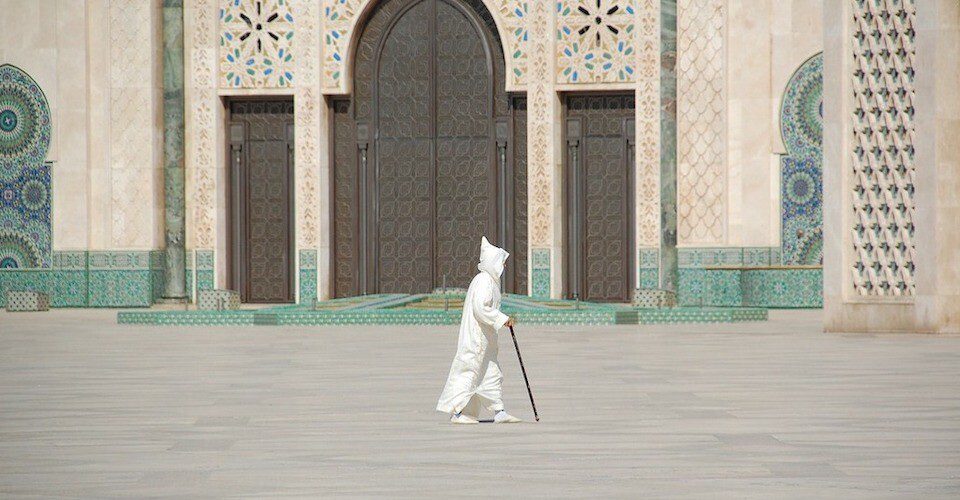

当地居民秉承着源自古兰经的待客之道,但需注意任何帮助(如指路、合影)都可能伴随隐性收费。初来者或许不适应当地舒缓的生活节奏——这里没有”匆忙”的概念,只有被日光浸透的从容。伊斯兰教规构筑了社会生活的基石,游客眼中”严苛”的习俗(如禁酒、斋月静默)实则是信仰的自然流露。唯有放慢脚步,才能读懂这个在传统与现代间优雅平衡的国度。

摩洛哥的行为手册

在摩洛哥的街头,过度的肢体接触(如拥抱和浪漫亲吻)并不受欢迎,尤其是在公共场合。女性应当避免穿着过于暴露的服装,以适应当地的文化习俗。与当地居民交流时,主动问候对方的健康状况和家庭情况被视为礼貌的行为,这种关怀往往能传递真挚的友善。

需特别注意的是,若主人奉上薄荷茶时遭到拒绝,会被视为对家庭待客之道的冒犯。餐桌上人们严格遵循右手进食的礼仪——只用右手的三根手指取用食物,而左手通常不触碰餐食。面包在这里不仅是日常主食,更是富足生活的象征,因此人们会节制地食用并心怀珍惜地对待。

摩洛哥的文化呈现出丰富的多样性,地理环境深刻塑造着不同区域的生活方式。尽管生活在偏远地区的游牧部落与沿海居民共享某些文化基因,但沙漠中形成的坚韧粗犷与海洋孕育的开放包容依然形成鲜明对比。这种文化拼图既保留着柏柏尔、阿拉伯、非洲与欧洲文明交融的共性特征,又在每个角落绽放着独特的地方色彩。

摩洛哥的装饰应用艺术

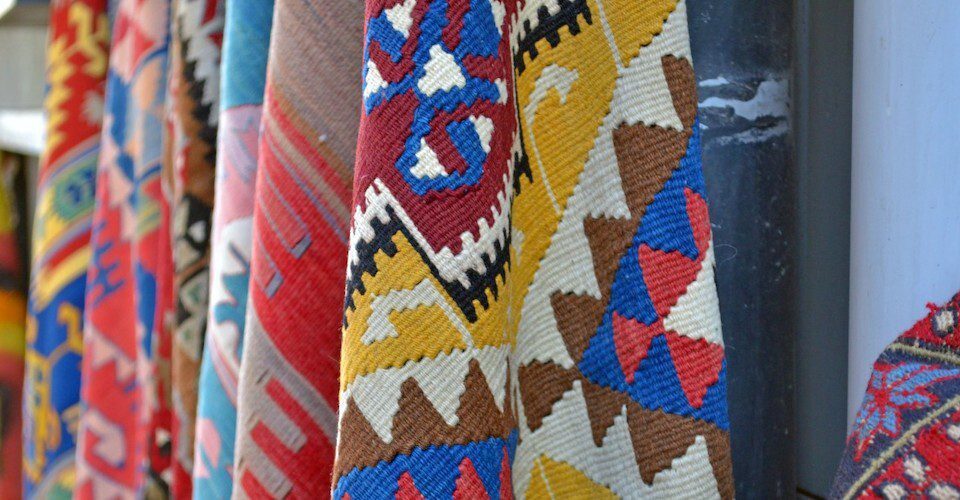

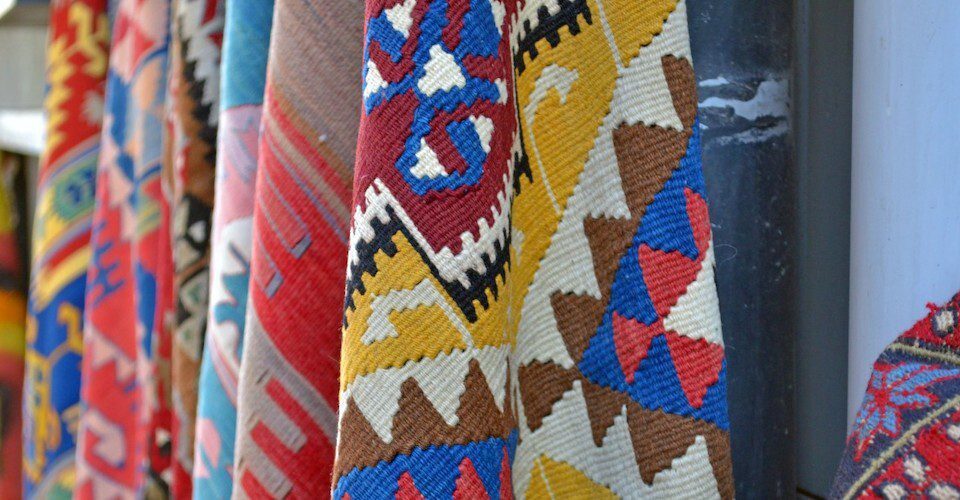

摩洛哥市集犹如一座流动的艺术博物馆,随处可见融合非洲部落图腾与阿拉伯纹样的杰作。这个国度最引以为傲的珍宝,当属承载着千年智慧的手织地毯。在传统文化中,精通织毯技艺的少女被视为理想的婚配对象,因为每条地毯都是羊毛与生命的交织。

织毯工艺长期作为家族女性代代相传的密码。行动受限的摩洛哥女性将缄默的情感织入经纬:藤蔓纹样诉说着思念,几何图形暗藏护身符,建筑轮廓记录家乡记忆。每条地毯都是一封用羊毛写就的情书,每种颜色都采自天然——红色来自罂粟花,蓝色源于靛蓝矿石,黄色取藏红花。

从拉巴特繁复的宫廷结绒毯,到阿特拉斯山区粗犷的柏柏尔编织,每座城市都有独门绝技。最负盛名的拉巴特打结地毯,每平方米凝结着匠人数月心血,其价值堪与传世名画媲美,成为可铺展的艺术史诗。

在摩洛哥,珠宝是女性社会地位的重要象征。这些精心打造的首饰主要以金银为材质,形成了独特的文化景观:男性工匠专注金银锻造,女性擅长地毯编织,这两种家传技艺通过父子相传、母女相授的方式,将古老的工艺密码代代延续。

摩洛哥珠宝艺术呈现出两种鲜明风格:

柏柏尔风格:追求克制的用色与简约造型,通过繁复纹样展现内敛之美

安达卢西亚风格:以饱满的构图和密集的装饰闻名,擅长在有限空间创造无限华美

皮革工艺则是另一项千年传承的瑰宝。非斯古城作为皮革之都,至今仍沿袭着中世纪的制作工艺:

采用天然染料手工染色

在木制容器中反复揉洗

经特殊配方浸泡软化

露天晾晒形成独特纹理

漫步摩洛哥集市,仿佛闯入《一千零一夜》的奇幻世界:彩色尖头鞋与螺旋纹饰拖鞋、镶嵌铜钉的皮质灯具、用藏红花调制的天然化妆品、散发着乌木与琥珀香气的香料山……

在菲斯、马拉喀什等古城的麦地那老城区,工匠们用碎瓷片拼贴出流光溢彩的马赛克茶几,这些几何图案承载着摩尔文明的数学智慧。

特别值得注意的是,在伊斯兰文化底色下,当地仍活跃着古老的萨满传统。市集的神秘角落陈列着:抵御邪眼的法蒂玛之手银饰、用沙漠植物调配的仪式香粉、绘有避邪符文的羊皮卷、盛装仪式药剂的彩绘玻璃瓶……

这种传统与现代的交融,正是摩洛哥文化最动人的悖论——既严格遵循伊斯兰教义,又为古老的泛灵信仰保留着秘密空间。

【在摩洛哥】

珠宝的性别分工体现着“男性冶金,女性织造”的古老社会结构

皮革染缸历经六百年仍在使用的秘密,在于祖传配方的生物鞣制技术

马赛克镶嵌术源自摩尔建筑艺术,将几何学转化为视觉盛宴

护身符文化融合了伊斯兰书法艺术与柏柏尔原始图腾崇拜

摩洛哥的节日、庆典和仪式

在摩洛哥王国,节假日体系深深植根于伊斯兰历法之中。相较于宗教节日的盛大隆重,独立日、革命日等民事节日往往显得低调简朴。

斋月——神圣的灵修季节

作为穆斯林世界最重要的神圣时期,斋月期间呈现出独特的昼夜交替节奏:

日出至日落实行严格斋戒,禁绝饮食烟酒

每日五次礼拜频率增加,清真寺灯火通明

日落后传统炮声宣告开斋,全城瞬间焕发生机

夜市炊烟袅袅,茶馆座无虚席,社交活动持续至深夜。这种昼夜颠倒的节律,生动诠释着“节制与欢庆”的宗教哲学。

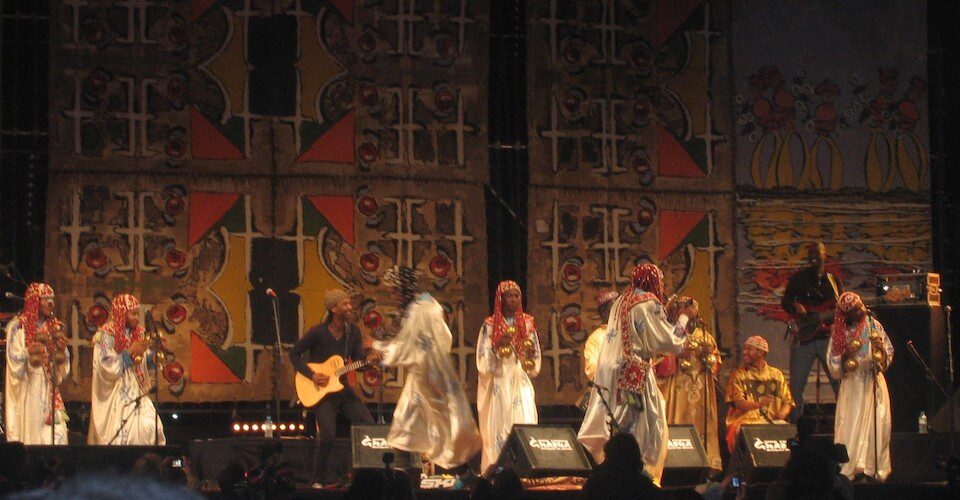

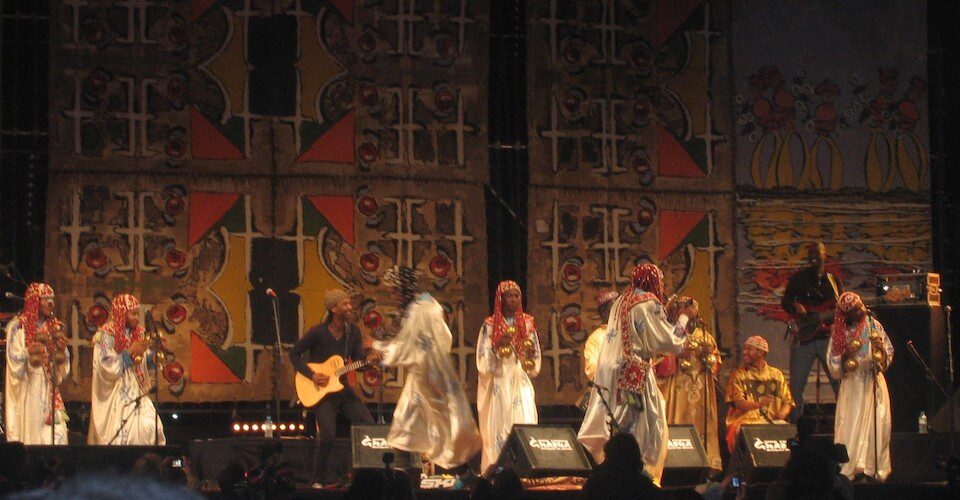

马拉喀什民间艺术节——文化遗产的盛宴

每年夏秋之交,在巴迪亚宫遗址举办的民间艺术节堪称文化盛事:

全国数十支民俗乐团集结,呈现柏柏尔鼓乐、阿特拉斯山歌等非遗艺术

工匠现场演示失蜡法银器铸造、泥染皮革等古老技艺

露天剧场每日上演苏菲旋转舞与阿拉伯绳技

四季节庆图谱

三月:盖尔谷玫瑰节——花瓣雨中的芳香庆典

六月:索维拉Gnawa音乐节——非洲灵歌与爵士乐的完美融合

九月:非斯圣乐节——在千年古城聆听天籁之音

十月:梅尔祖卡沙丘马拉松——穿越撒哈拉的红色挑战

十二月:马拉喀什苏菲文化节——神秘主义诗歌的现代演绎

这些节庆既是古老传统的活态传承,也是不同文明对话的绚丽舞台,共同编织出这个北非王国跨越千年的文化经纬。

【在摩洛哥】

伊斯兰历法每年提前11天,导致宗教节日在公历中浮动

巴迪亚宫遗址作为16世纪萨阿迪王朝象征,为艺术节提供历史语境

Gnawa音乐源自西非奴隶贸易,现已成为世界音乐重要流派

玫瑰节背后是达德斯河谷百年玫瑰种植产业,每吨花瓣仅能萃取1公斤精油

在摩洛哥,穆斯姆节(Moussem)是独具地方特色的宗教庆典,如同散落在大地上的文化珍珠。这些节日根据伊斯兰历法特定日期举行,每年全国近650场穆斯姆庆典此起彼伏,形成流动的文化盛宴。每个穆斯姆都围绕着特定主题展开:或是纪念伊斯兰先知的神圣事迹,或是致敬历史传奇人物,或是欢庆地方象征物(如蜂蜜节、骆驼节等)。

庆典期间呈现三重文化维度:

宗教仪式:信徒们身着白色吉拉巴袍进行集体祷告,苏菲派修行者吟唱古老经文

商贸集市:沙漠商队重现千年贸易场景,手工艺品与农特产琳琅满目

文化展演:马上长枪比武、传统幻术、火焰舞蹈等非遗技艺轮番上演

其中最负盛名的当属:

坦坦穆斯姆:被列入人类非遗的撒哈拉文化盛会

菲斯先知诞辰节:万人空巷的宗教巡游

伊米勒希尔骆驼节:贝都因人评选”沙漠之舟”的选美大赛

而摩洛哥婚礼则是现实版的《一千零一夜》,融合了古老传统与现代情感:

婚前仪式:

亨娜之夜:新娘双手绘满象征生育的蔓藤纹

聘礼展示:银盘盛放的椰枣与牛奶寓意甜蜜开端

婚礼现场:

新娘更换7套传统礼服,从缀满金币的柏柏尔嫁衣到重工刺绣的卡夫坦长袍

亲友抬着新娘坐榻游行,撒播玫瑰花瓣与杏仁

文化坚守:

虽然现代青年享有择偶自由,但婚姻仍被视为”两个家族的联姻”

提亲时需有”阿格里”(媒人)携古兰经为证

婚约签订必须遵循马立克学派教法规范

在马拉喀什的宫殿庭院里,当格纳瓦乐师敲响青铜镲铙,新人戴着茉莉花环接受祝福时,仿佛时空交错,将《阿拉丁神灯》的奇幻场景重现在二十一世纪。

在摩洛哥,历史并非尘封在博物馆中,而是鲜活地流淌在街巷阡陌之间。那些坐在古城广场的说书人,犹如行走的文明宝库,用跌宕起伏的语调传颂着《一千零一夜》的原始篇章。他们额间的皱纹里镌刻着柏柏尔人的创世神话,手中鼓点敲击出阿拉伯驼队的远征史诗,这种口述传统被联合国教科文组织列为”人类活态遗产”。

这个国度的文化密码隐藏在三个维度:

货币上的王朝记忆:新王登基时,纸币会悄然更迭肖像,从哈桑二世的侧影到穆罕默德六世的微笑,方寸之间见证王朝更迭

语言中的殖民印记:阿拉伯语是信仰的纽带,法语是精英的符号,而失传文字的柏柏尔语仍在山区间秘密传递

集市里的千年智慧:在马拉喀什德吉玛广场,讨价还价是门艺术。商贩期待你识破”天价”背后的幽默,精妙的博弈如同下棋,最终成交时双方相视而笑,互赠薄荷茶表示敬意

当你穿越阿特拉斯山脉的雪峰,转眼却见撒哈拉玫瑰色的沙丘;刚在菲斯古城迷失于六千条巷道,忽又在大西洋海岸遇见蓝白相间的渔村。这种极致的反差,正是摩洛哥的魔力——它让戴面纱的柏柏尔妇女握着智能手机谈生意,让土坯城堡里传出格纳瓦乐队的电音吟唱。

更多其他信息,请随时联系我们!