摩洛哥音乐

摩洛哥如同一幅用历史经纬编织的文化马赛克,无数迁徙至此的民族将基因密码烙印在这片土地:柏柏尔人的古老节拍与撒哈拉以南的非洲鼓点在此共振,腓尼基商船的遗韵与希腊罗马的仪式痕迹尚未褪色,阿拉伯的智慧与安达卢西亚的精致音律在时光中交融。

音乐是流淌在摩洛哥人血液里的本能。无论在颠簸的出租车、喧嚣的市集还是寻常院落,他们随时能用鞋跟叩击石板、用硬币敲击陶罐、甚至以指尖轻叩倒置的锅具,让忧虑随节奏消散,任生命随律动沸腾。这种深入骨髓的节奏感,正是非洲大陆赠予摩洛哥的文化灵魂。

阿拉伯音乐在现代浪潮中蜕变,吸纳着开罗与贝鲁特的新声

安达卢西亚古典乐在不同城市焕发异彩:非斯的《努巴》庄严如宫殿,拉巴特的《穆瓦沙哈》带着海风柔情,瓦赫兰的《加纳提》糅合了荒漠苍茫

里夫山脉孕育着战士之舞——雷加达,贝柏尔勇士用顿足与肩枪舞步,踏出山岳民族的铿锵史诗

当格纳瓦乐师拨动三弦琴,当苏菲舞者旋转如星系,当沙漠帐篷里响起游牧民族的吟唱,您会听见:摩洛哥的每寸土地,都在用不同的音调讲述着同一个关于文明交融的永恒故事。

阿拉伯安达卢西亚音乐

源自中世纪安达卢斯的瑰宝音乐,随着十五世纪被逐难民的生命轨迹,在摩洛哥八座文化名城绽放出各异芬芳:梅克内斯的庄重、非斯的精微、拉巴特的典雅、塞拉的质朴、丹吉尔的海韵、得土安的灵秀、乌季达的苍茫、舍夫沙万的清越。这些城市如同八枚音符,共同谱写着穿越时空的文明交响。

这种音乐奇迹般地在北非保存了早已失传的中世纪西班牙语(拉迪诺语)歌词片段,时而夹杂着希伯来韵文,成为三种宗教文明共生时代的活化石。虽在十六世纪才正式扎根马格里布,但其灵魂早在科尔多瓦哈里发时期就已孕育——它既是阿拉伯诗歌的灵性表达,又是伊比利亚民间智慧的结晶,在伊斯兰文化与基督教文明的碰撞中淬炼出独特品格。

其歌词体系犹如三重奏:

穆瓦沙哈——精巧的古典格律诗,如金线刺绣般繁复

扎杰尔——充满泥土气息的口头诗体,融汇市井幽默与生活箴言

宗教颂诗——在神秘主义与世俗情感间架起桥梁

音乐本体由称为”努巴”的套曲构成,传说原有二十四部对应天地时辰,如今仅存十一部遗珠。每部努巴都是情感宇宙:”

“拉姆”套曲如晨光微熹

“马亚”似暮色沉凝

“希贾兹”承载着沙漠旅人的乡愁

当乌德琴弦震颤,达夫手鼓敲响,这些幸存的音乐星座仍在摩洛哥的星空下流转,让每个音符都成为通往安达卢斯黄金时代的时光隧道。

柏柏尔音乐

柏柏尔音乐如同阿特拉斯山脉的脉络,在不同海拔与流域中分化出独具特色的地方变奏。这条雄伟山脉自北部非斯起始,如巨龙脊背蜿蜒南伸,直至格勒敏的沙漠边缘,其间的每个山谷都孕育着不可复制的音乐方言。在这片人类仍依自然节律生息的土地上,音乐从来不是单纯的娱乐,而是与天地对话的巫术。当庄稼渴求雨水,村民会齐声高唱《阿胡阿什》召唤云霓;当风暴肆虐过度,特定的鼓点节奏将被严格禁止,以免加剧自然灾害。音乐在这里是调节自然呼吸的阀门——能为垂死的禾苗注入神性气息,也能让干涸的泉眼重获生机。

柏柏尔音乐与农事节令深度绑定,形成独特的”声波农历”:

播种季禁止弦乐,唯恐惊扰土壤中的精灵

收获时全员击打《班迪尔》木鼓,震落麦穗的丰饶

冬眠期吹响《纳法尔》长号,用粗粝音色驱散严寒

这种与土地血脉相连的特性,使得任何试图系统归类柏柏尔音乐的尝试都显得徒劳——它本质上不是供欣赏的艺术,而是维系社群存续的生命仪式。

阿拉伯与柏柏尔音乐看似泾渭分明,实则是城市精英叙事造成的错觉。在非斯、拉巴特的宫廷中,精致的安达卢西亚套曲确实占据主导,但广大内陆地区的阿拉伯民间音乐同样充满野性力量。真正的分界在于:

器乐哲学:柏柏尔音乐排斥职业乐师,集体歌舞中罕见弦乐器,以《盖姆巴》鼓和人体拍手主导节奏

身体表达:每个柏柏尔旋律都对应特定舞步,乐句与肢体动作如同共生生命体

当阿拉伯音乐在乌德琴弦上流淌诗意时,柏柏尔人正用赤脚踏出大地的脉搏——前者追求精神的飞升,后者执着于泥土的震颤,共同构成摩洛哥灵魂的一体两面。

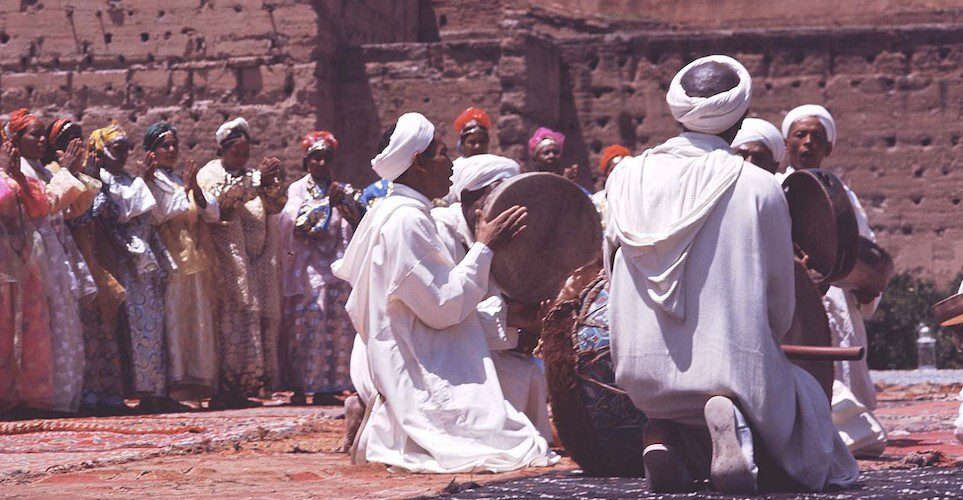

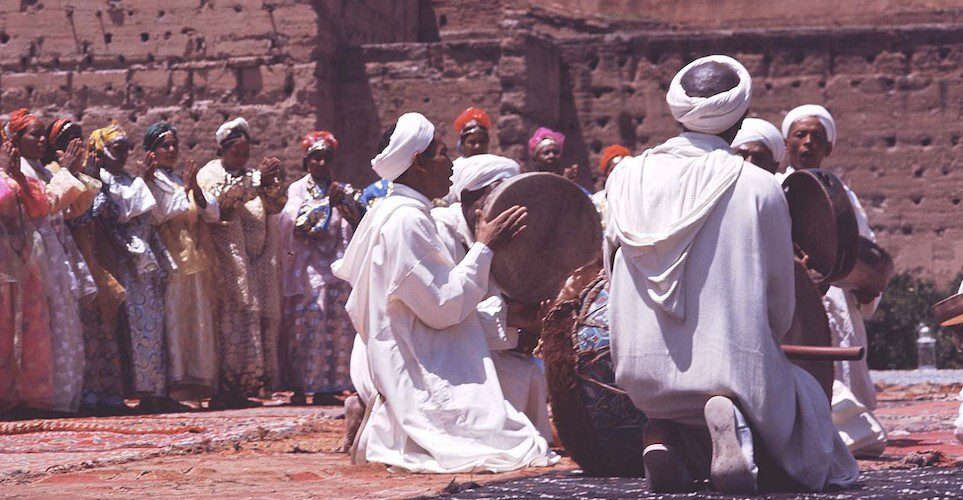

Gnaoas ( Gnâwas)音乐

格纳瓦音乐是摩洛哥南部地区独特的文化现象,尤其在马拉喀什、索维拉与广袤南部绽放异彩。其歌词如同黑奴后裔的基因密码,在阿拉伯语、柏柏尔语与非洲方言的混合中,诉说着跨越撒哈拉的集体记忆。

自十二世纪起,来自塞内加尔、马里、尼日利亚等地的黑奴被贩运至摩洛哥,他们既是阿尔摩哈德王朝的士兵,也是宫殿的建造者。这些被连根拔起的灵魂在异乡创建了以音乐大师(”马阿勒姆”)为核心的秘密兄弟会,通过融合非洲巫术、阿拉伯苏菲主义与柏柏尔仪式的入会礼,在迷幻舞步中寻找精神归宿。

格纳瓦本质是通灵的音乐:

卡拉奎布金属响板模拟镣铐撞击声

根卜里三弦琴用骆驼皮共鸣箱振动腹腔

特贝尔斯大鼓敲击出心脏搏动

当乐声在夜间疗愈仪式(”里拉”)中响起,通灵者随着七个代表精灵颜色的节奏轮番起舞——白色对应仁慈之灵,红色唤醒战士之魂,黑色连接地下世界。这场从日落到日出的仪式,既是音乐治疗,也是文化基因的存续。

格纳瓦在现代化进程中完成华丽蜕变:

每年索维拉国际音乐节吸引数十国家艺术家朝圣

与爵士乐即兴对话,与布鲁斯共诉乡愁

在雷鬼节奏中重构离散叙事,借说唱传递当代诉求

当根卜里琴弦在巴黎爵士吧震颤,当金属响板与电吉他共奏,这门曾用于驱魔的古老人声术,正成为世界音乐图景中不可或缺的精神坐标。从奴隶后院的秘密集会到联合国非遗名录,格纳瓦用最疼痛的音符,谱写了最坚韧的自由诗篇。

Chaabi音乐

沙比音乐如同摩洛哥的文化熔炉,由无数民间乐种的基因重组而生。这种最初在市集摊位间孕育的节奏,如今已渗透进所有庆典——从沙漠婚礼的篝火晚会到大西洋畔的街头派对,处处回荡着它充满生命力的律动。

沙比乐队编制本身就是一部文化交流史:

东方元素的达尔布卡手鼓与阿拉伯铃鼓

西方舶来的曼陀林(当地改良为四组金属双弦的奇特变种)

垂直持握的小提琴——延续了传统根卜里琴的演奏姿态

意外登场的班卓琴与若隐若现的钢琴声部

这种器乐配置打破了东西方音乐的界限,正如阿尔及尔钢琴家们在阿拉伯音阶上奏出的探戈韵律,沙比天生就是混血的产物。与直白的情欲叙事者”拉伊”不同,沙比音乐始终在古今对话中寻找平衡。它既吟唱14世纪苏菲诗人的神秘主义篇章,也诉说当代移民的乡愁;既保留柏柏尔游吟诗人的叙事传统,又吸纳法国香颂的浪漫气质。正如乌克丽丽演奏家西里尔·勒费弗尔所言:”乐手们用近乎暴烈的力度演奏,那种粗粝的情感宣泄,让沙比与蓝调精神血脉相通。”

当小提琴以垂直姿态迸发泣诉,当金属曼陀林与达尔布卡鼓展开节奏竞逐,沙比音乐用最市井的方式,完成了对阿拉伯精致美学的解构与重塑。如今从卡萨布兰卡的地下俱乐部到巴黎移民社区的婚礼帐篷,这种”平民的艺术”正以野草般的生命力,在全球范围内奏响北非的现代心跳。

Samâa:神圣的歌曲

萨玛仪是摩洛哥最古老的灵性音乐形式,以赞美先知穆罕默德与安拉的颂歌构筑声音殿堂。这种神圣艺术既绽放在宗教节日的清真寺与圣陵,也流淌在人生的重要节点——从新生儿来到世间的第一声啼哭,到婚礼的喜庆喧闹,直至送别亡者的寂静时刻,萨玛仪用不变的旋律为生命轮回标注神圣注脚。

完整的萨玛仪之夜是一场精心编排的精神旅程:

净念阶段:以《古兰经》开端章诵读为始,众人盘膝静坐,在经文韵律中涤荡尘虑

入神阶段:领唱者以公元622年先知迁徙麦地那时聆听的迎宾颂歌《明月照耀我们》启幕,歌声如沉香烟雾般螺旋上升

合一阶段:参与者重复诵念”安拉”圣名,身体随节奏前仰后合,直至抵达忘我的灵性狂喜

萨玛仪合唱团堪称活着的声乐考古标本:

8至40名歌者需经数十年修炼,掌握独特的腹式呼吸法与微分音吟唱

成员必须熟记上千首传统颂诗,包括失传的安达卢西亚方言版本

领唱长老手持沉香木杖,以特定频率轻击地面,引导声浪的起伏与转折

当古老颂歌在非斯卡拉维因大学庭院中响起,当沙漠帐篷里的吟唱与星空共鸣,萨玛仪不仅是一场音乐演出,更是一次集体意识穿越时空的旅行。在这个被电子音乐淹没的时代,这些由苦行僧守护的纯净声波,依然为迷失的灵魂提供着永恒的精神坐标。

拉伊Raï

拉伊——这颗诞生于阿尔及利亚土壤的音乐种子,自1960年代便以野火之势蔓延至摩洛哥,如今已深深扎根在这片北非土地的音乐血脉中。它最初是西部港口城市奥兰贫民窟的抗议之声,如今已成为席卷马格里布的青年文化浪潮。

这种创新在哈立德(Cheb Khaled)的经典之作《阿依达》中达到巅峰——既保留着沙漠音乐的原始悲怆,又跃动着国际都市的现代脉搏。

当代摩洛哥音乐人将拉伊推向新维度:

在巴黎地铁站采样柏柏尔民谣,用Auto-Tune处理古老情歌

将苏菲派旋转舞的仪式节奏解构为电子乐Drop段落

让 Gnawa 的根卜里琴与808贝斯线产生化学反应

当卡萨布兰卡的地下俱乐部响起拉伊remix版本,当非斯古城墙下年轻人用拉伊节奏跳起街舞,这种曾经被视作”底层之声”的音乐,正以惊人的包容性重塑着北非的身份认同。它既是移民二代的文化乡愁,也是Z世代的叛逆宣言,用躁动的节拍证明:真正的传统,永远在不断的自我颠覆中获得永生。

新生代

当最后一缕阳光掠过哈桑二世清真寺的尖塔,卡萨布兰卡的工业仓库里正苏醒着摩洛哥的未来之音。新生代音乐人将千年文化基因解码重组——柏柏尔鼓点与雷鬼反拍共生,安达卢西亚音阶在电吉他上涅槃,苏菲吟诵通过效果器化作太空回响。

这个每年盛夏在旧港区举办的音乐盛会,早已超越普通节庆的范畴:

废弃吊车厂改造的舞台悬挂着巨型柏柏尔纹样灯饰

实验剧场里上演着格纳瓦仪式与街舞的对话

手工艺市集旁,说唱歌手用达里贾语押韵抨击社会议题

这些年轻创作者展现着独特的文化策略:

金属乐队将传统加克苏特笛融入前卫编曲,在失真音墙中突显柏柏尔战士的呐喊

电子音乐人在采样库里挖掘祖母哼唱的摇篮曲,用合成器将其重构为未来派祷歌

独立唱作人用三语歌词书写,在副歌处突然转入祖传的苏菲派喉音唱法

当戴着头巾的贝斯手在台上甩动长发,当传统艺匠的子孙用代码编写交互式音乐装置,这场发生在北非十字路口的声觉革命证明:最地道的民族性,恰恰诞生于最无畏的全球化拥抱中。青年大道不仅是演出场地,更是一座声音实验室,每记鼓点都在为”摩洛哥性”书写当代定义。

更多其他信息,请随时联系我们!